Moderne UAVs, Roboter und Zielplattformen sind stark auf IMU-basierte Lageregelung angewiesen. Gyroskope unterliegen jedoch mit der Zeit einer Drift, und Beschleunigungsmesser sind anfällig für Vibrationen und lineare Beschleunigung. Diese Ungenauigkeiten summieren sich schnell und beeinträchtigen die Genauigkeit. Daher ist ein praktikables Fusionsverfahren erforderlich, das schnelle, stabile Gyroskopdaten mit der Langzeitstabilität von Beschleunigungsmessermessungen in Einklang bringt.

Ein stabiles IMU basiert auf der Fusion von Gyroskop- und Beschleunigungsmesserdaten. Da Gyroskope driften und Beschleunigungsmesser verrauscht sind, kombiniert ein komplementärer Filter beide Daten, um eine zuverlässige und ressourcenschonende Echtzeit-Lagebestimmung zu ermöglichen.

Präzise IMUs basieren auf intelligenter Datenfusion.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung – Was rohe IMU-Signale aussagen können und was nicht

Eine IMU ist unerlässlich für UAVs, Bodenroboter, Industriewerkzeuge und Präzisionszielgeräte. Doch allein die Rohdaten von Gyroskop und Beschleunigungsmesser können keine stabile Trägheitsmessung gewährleisten. Jeder Sensor besitzt Stärken, die für die Lagebestimmung wertvoll sind – und Schwächen, die die Leistung stark einschränken können. Hier wird die Sensorfusion unverzichtbar, da sie es IMUs ermöglicht, auch in anspruchsvollen Umgebungen saubere und zuverlässige Orientierungsinformationen zu liefern.

Gyroskope in Bewegung – schnell, sanft, aber immer driftend

Ein Gyroskop misst die Winkelgeschwindigkeit und liefert dem IMU schnelle, flüssige Reaktionen auf Rotationen. Es ist das Rückgrat der kurzfristigen Lagebestimmung.

Stärken

- Hohe Bandbreite und schnelle Reaktionszeit

- Reibungslose, rauscharme Bewegungsverfolgung

- Unempfindlichkeit gegenüber linearer Beschleunigung

Schwächen

- Bias und Nullpunktdrift akkumulieren

- Temperatur und Alterung beeinflussen die Stabilität

- Kann die langfristige Genauigkeit nicht allein gewährleisten

Kurz gesagt, ein Gyroskop eignet sich hervorragend zur Erfassung von Bewegungen, kann aber die IMU nicht über einen längeren Zeitraum stabilisieren.

Beschleunigungsmesser als Anker – stabil, absolut, aber leicht zu stören

Beschleunigungsmesser messen spezifische Kräfte, einschließlich der Schwerkraft, und liefern der IMU damit eine integrierte Referenz für die langfristige Lagebestimmung.

Stärken

- Langfristige Stabilität ohne Drift

- Absoluter Schwerkraftbezugspunkt für Rollen und Nicken

- Nützlich bei statischer oder langsamer Bewegung

Schwächen

- Empfindlich gegenüber Vibrationen und Stößen

- Verzerrt durch lineare Beschleunigung

- Im Vergleich zu Gyroskopen laut.

Der Beschleunigungsmesser ist der „Anker“ einer IMU – über die Zeit zuverlässig, aber von Moment zu Moment anfällig.

Warum IMUs beides brauchen – Zwei unvollkommene Sensoren, ein zuverlässiges System

Gyroskope erfassen Veränderungen; Beschleunigungsmesser liefern Referenzwerte.

Für sich genommen sind beide fehlerhaft.

Zusammen bilden sie die Grundlage für eine genaue IMU-Lagebestimmung.

Ein IMU benötigt die Echtzeit-Reaktionsfähigkeit des Gyroskops und die Langzeitstabilität des Beschleunigungsmessers. Dies ist die technische Grundlage praktisch jedes modernen Inertialsensorsystems.

Komplementäre Filterung – Die einfache Fusionsmethode, die einfach funktioniert

Anstelle komplexer mathematischer Berechnungen kombiniert ein komplementärer Filter die Messwerte der einzelnen Sensoren dort, wo sie am besten funktionieren:

- Gyroskop → hochfrequente Bewegung

- Beschleunigungsmesser → Stabilität bei niedrigen Frequenzen

Zusammenfassung der technischen Details

Ein komplementärer Filter wendet einen Hochpassfilter auf Gyroskopdaten und einen Tiefpassfilter auf Beschleunigungsmesserdaten an und führt diese dann zu einer stabilen Lagebestimmung zusammen.

Warum Ingenieure es lieben

- Läuft in Echtzeit auf kleinen Prozessoren.

- Robust genug für die meisten dynamischen IMU-Anwendungen

- Sauberes, vorhersehbares Verhalten bei typischer Bewegung

- Minimaler Einstellaufwand im Vergleich zu fortschrittlichen Filtern

Wo es glänzt

- UAV-Flugsteuerungen

- Balancierende Roboter

- Kleine Kardanringe und Stabilisatoren

- Tragbare oder handgeführte IMUs

- Eingebettete Systeme mit geringem Stromverbrauch

Die komplementäre Filterung ist nach wie vor eines der effizientesten Einstiegswerkzeuge für die Sensorfusion im IMU-Engineering.

Wo komplementäre Filter an ihre Grenzen stoßen – Die Grenzen der Einfachheit

Trotz seiner Eleganz hat ein komplementärer Filter seine Grenzen.

Wichtigste Herausforderungen

- Schwierigkeiten mit schneller linearer Beschleunigung

- Begrenzte 3D-Lagegenauigkeit ohne Magnetometer

- Gyroskop-Bias oder Rauscheigenschaften können nicht abgeschätzt werden

- Nicht geeignet für taktische Navigation

- Die Leistung variiert mit Temperatur und Vibration.

Diese Schwächen werden in fortgeschrittenen oder hochpräzisen Systemen bedeutsam.

Über komplementäre Filter hinaus – Die nächste Stufe der IMU-Sensorfusion

Für anspruchsvolle Plattformen wie taktische UAVs, Verteidigungssysteme, Schiffsnavigationsgeräte und Industrieroboter müssen IMUs fortschrittlichere Fusionsverfahren einsetzen:

- Erweiterter Kalman-Filter (EKF)

- Unparfümierter Kalman-Filter (UKF)

- Faktorgraph- und Optimierungstechniken

- GNSS/IMU-Integration

- Bildgestützte Trägheitsfusion

- Temperatur- und Mehrachsenkalibrierung

Diese Methoden ermöglichen Folgendes:

- Schätzung von Drift und Sensorabweichung

- Verbesserung der Langzeitstabilität

- Genauigkeit auch unter Vibrationen und Stößen beibehalten

- Gewährleisten Sie eine gleichbleibende Leistung über alle Temperaturbereiche hinweg.

Dies ist das erforderliche Niveau für IMUs in Industrie- und Verteidigungsqualität.

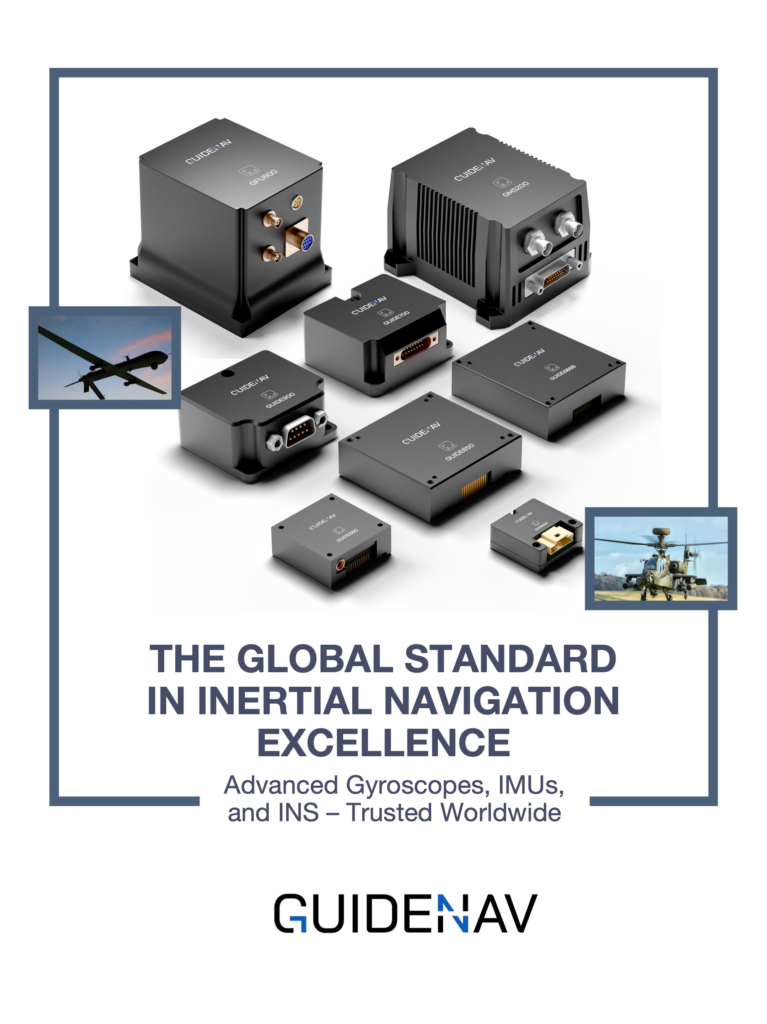

GuideNavs technischer Ansatz – Jenseits der Lehrbuch-IMU

Die tatsächliche Leistungsfähigkeit von IMUs wird nicht nur durch Software, sondern durch sorgfältige Ingenieursarbeit bestimmt.

Bei GuideNav wird die Qualität der Trägheitssensorik durch Folgendes erreicht:

- Präzise mechanische Ausrichtung und Leiterplattenachsensteuerung

- Mehrtemperaturkalibrierung für Gyroskope und Beschleunigungsmesser

- Charakterisierung von Bias, Rauschen und Skalierungsfaktor

- Umweltprüfung unter Stoß- und Vibrationseinwirkung

- Stabile und zuverlässige Implementierung der Sensorfusion

Dieser systemweite Ansatz gewährleistet, dass die komplementäre Filterung – oder jede andere Fusionsmethode – unter realen Bedingungen mit hoher Konsistenz funktioniert.

Fazit – Umwandlung unvollkommener Sensoren in verlässliche Lageeinschätzungen

Kein einzelner Sensor kann allein eine zuverlässige IMU-Lagebestimmung liefern.

Gyroskope driften; Beschleunigungsmesser sind störanfällig.

Werden diese unvollkommenen Signale jedoch mithilfe von Techniken wie der Komplementärfilterung zusammengeführt, ergeben sich glatte, stabile Orientierungsinformationen in Echtzeit.

Für Anwendungen, die eine höhere Präzision oder Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen erfordern, erweitern fortschrittlichere Fusions- und Kalibrierungstechniken die Fähigkeiten einer IMU weit über das hinaus, was ein einfacher Komplementärfilter leisten kann.

Bei der Inertialsensorik geht es letztendlich darum, rohe Bewegungssignale in verlässliche Daten umzuwandeln, auf die sich autonome Systeme jederzeit und überall verlassen können.