Ingenieure betrachten die Angaben in IMU-Datenblättern oft als absolute Wahrheit – Bias-Stabilität, ARW, VRW und Skalierungsfaktor. Doch nur wenige wissen, dass diese Ergebnisse vollständig von den Testbedingungen der jeweiligen IMU abhängen. Ohne zu verstehen, wie diese Werte gemessen wurden, können Vergleiche zwischen IMUs gefährlich irreführend sein.

Die Testbedingungen für IMUs entscheiden darüber, wie realistisch und zuverlässig die IMU-Spezifikationen tatsächlich sind. Temperatur, Vibration, Dauer und Filterung beeinflussen maßgeblich, was das Datenblatt angibt – und was der Sensor tatsächlich liefert.

Jeder IMU-Parameter birgt eine Geschichte: Wie lange der Test dauerte, wie der Sensor montiert war und wie stabil die Umgebung war. Um Spezifikationen richtig zu interpretieren, müssen Ingenieure über die Zahlen hinausblicken und die Testbedingungen , die zu diesen Werten geführt haben.

Inhaltsverzeichnis

Die verborgene Variable hinter jeder IMU-Spezifikation

Wenn Ingenieure ein IMU-Datenblatt lesen, betrachten sie die Präzisionswerte oft als unveränderliche Tatsachen. Tatsächlich ist aber jeder Wert das Ergebnis einer einzigartigen Kombination von IMU-Testbedingungen – Temperatur, Bewegung, Dauer und sogar Filterbandbreite. Ändert man einen dieser Faktoren, ändern sich auch die Ergebnisse.

Ein Gyroskop, das beispielsweise bei einem einstündigen statischen Test bei 25 °C eine Stabilität von 0,05°/h aufweist, kann im Betrieb auf einer Drohne, die Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist, eine sechsmal höhere Drift zeigen. Der Sensor selbst hat sich nicht verändert – die Umgebungsbedingungen schon. Diese versteckte Abhängigkeit verdeutlicht die wahre Bedeutung jeder IMU-Spezifikation .

Warum die Temperaturmessung wichtiger ist, als Sie denken

Die Temperatur ist nicht nur eine Hintergrundvariable, sondern einer der entscheidendsten Faktoren bei jeder IMU-Testung . Selbst geringe Temperaturschwankungen können die Messgenauigkeit verändern, Skalierungsfaktoren beeinflussen und die Langzeitdrift verfälschen.

Wenn IMU-Spezifikationen die Bias-Stabilität oder den ARW-Wert ohne Angabe des Temperaturbereichs auflisten, stellen diese Werte nur eine Momentaufnahme dar. Ein bei 25 °C stabiles Gerät kann seine Drift bei −20 °C oder +70 °C verdoppeln. Eine echte Validierung umfasst das gesamte Temperaturspektrum und erfasst Daten sowohl während Heiz- als auch Kühlzyklen. Nur so können IMU-Spezifikationen die tatsächliche Zuverlässigkeit im praktischen Einsatz und nicht nur die im Labor üblichen Werte widerspiegeln.

Die Rolle von Schwingungs- und Bewegungsprofilen

In realen Plattformen treten Vibrationen konstant auf – sei es durch Motoren, Propeller oder Getriebe. Standardmäßige IMU-Testbedingungen bilden diese Komplexität selten ab, doch genau diese stellen die Stabilität der Sensoren vor große Herausforderungen.

Eine IMU, die auf einem Teststand mit ruhiger Messrate einwandfrei funktioniert, kann nach der Montage an einem fahrenden Fahrzeug driften. Zufällige Vibrationen führen zu Querachsenkopplung, Verzerrungen des Skalierungsfaktors und mechanischer Beanspruchung. die IMU-Spezifikationen ausschließlich auf statischen Daten, können sie das Verhalten im praktischen Einsatz nicht vorhersagen. Die tatsächliche Leistungsfähigkeit zeigt sich erst unter dynamischen, breitbandigen Bewegungsprofilen, die den realen Betrieb simulieren.

Dauer und Datenerfassung: Der stille Genauigkeitskiller

Die Aussagekraft von IMU-Spezifikationen hängt von der Testdauer und der Datenerfassungsfrequenz ab. Kurzzeittests erzeugen oft eine Illusion von Stabilität, da sie nur die günstigsten Momente des Sensorverhaltens erfassen. Dauern die IMU-Testbedingungen nur wenige Minuten, bleiben Langzeitdrift und niederfrequentes Rauschen unentdeckt.

Ein Gyroskop, das über 10 Minuten stabil erscheint, kann nach einer Stunde eine deutliche Abweichung aufweisen. Ebenso kann eine begrenzte Abtastrate hochfrequentes Rauschen während des Tests unterdrücken, es aber später als Integrationsfehler wieder auftreten lassen. Für eine professionelle Evaluierung sind stundenlange Datenerfassung und hochfrequente Abtastung erforderlich, um sicherzustellen, dass die angegebenen IMU-Spezifikationen auch im Dauerbetrieb zutreffen.

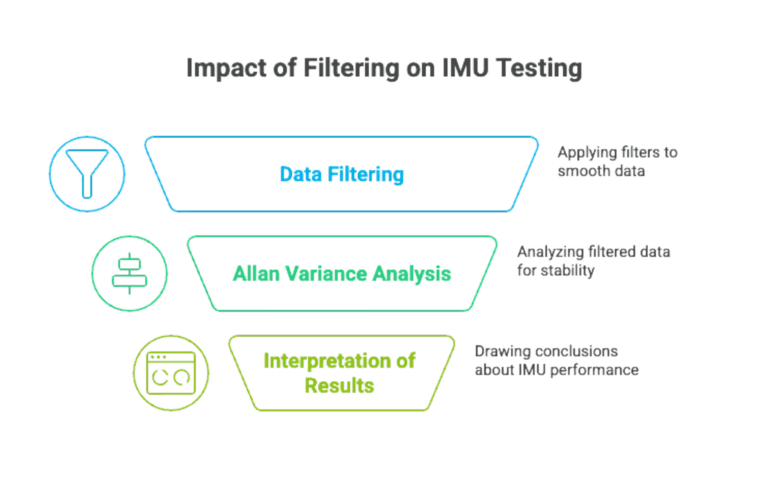

Filterung und Allan-Varianzanalyse

Die Allan-Varianzanalyse bildet die Grundlage moderner IMU-Testbedingungen und dient der Identifizierung von Bias-Instabilität, Winkelabweichungen und Rauschdichte. Die Ergebnisse hängen jedoch stark von der Datenfilterung ab. Starke Filterung glättet zwar das Rauschen, verschleiert aber tatsächliche Variationen, was zu optimistischen IMU-Spezifikationen .

Sowohl analoge als auch digitale Filter formen das Datenspektrum. Schmale Bandbreite unterdrückt zwar Rauschen, verschleiert aber tatsächliche Bias-Schwankungen, während ungefilterte Daten echte Instabilitäten offenbaren. Für eine zuverlässige Analyse müssen Filtertyp, Grenzfrequenz und Abtastparameter offengelegt werden – andernfalls können selbst Allan-Varianz-Diagramme Ingenieure hinsichtlich der tatsächlichen IMU-Leistung in die Irre führen.

Wiederholbarkeit vs. Reproduzierbarkeit bei IMU-Tests

Konsistenz ist genauso wichtig wie Genauigkeit. Zwei IMUs können identische Datenblattwerte aufweisen, sich aber in wiederholten Tests unterschiedlich verhalten. Deshalb unterscheiden Ingenieure bei der Definition von Testbedingungen für IMUs zwischen Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit .

| Aspekt | Wiederholbarkeit | Reproduzierbarkeit |

|---|---|---|

| Definition | Gleiche Konfiguration, gleicher Bediener, gleiche Umgebung | Unterschiedliche Setups, Zeiten oder Labore |

| Zweck | Bewertet die kurzfristige Stabilität | Bewertet die Fertigungskonsistenz |

| Abweichung | Typischerweise gering (Sensorrauschen) | Größer (einschließlich verfahrenstechnischer Effekte) |

| Relevanz | Spiegelt Präzision wider | Spiegelt langfristige Zuverlässigkeit wider. |

Ohne Reproduzierbarkeitsprüfungen kann selbst ein hochwertiges IMU in einem Labor einwandfrei funktionieren, in einem anderen jedoch inkonsistent sein. Vertrauen in die IMU-Spezifikationen entsteht erst, wenn beide Messgrößen verifiziert sind.

Wie Laborergebnisse von realen Bedingungen abweichen

Auf dem Papier sieht alles perfekt aus – bis die IMU das Labor verlässt. In kontrollierten Kammern sind die Stromversorgungen sauber, vibrationsisoliert und störungsfrei. Sobald die IMU in einem Fahrzeug oder Flugzeug installiert ist, sind diese idealen Testbedingungen dahin.

Luftfeuchtigkeit, elektrische Restwelligkeit und Montagespannungen beeinflussen das Verhalten von Sensoren. Diese Einflüsse werden im Datenblatt nicht aufgeführt, bestimmen aber die tatsächliche Leistung. Daher ist die Validierung unter realen Bedingungen – unter Stoß-, Temperaturwechsel- und Vibrationsbedingungen – unerlässlich, um IMU-Spezifikationen in verlässliche Konstruktionsdaten umzuwandeln.

Warum „typische“ Werte nicht immer „erreichbar“ bedeuten

Die in einem Datenblatt angegebenen „typischen“ Werte können irreführend sein. Sie stellen Ergebnisse dar, die unter idealen IMU-Testbedingungen , und garantieren keine Leistung. Eine in einem statischen Test bei Raumtemperatur gemessene Bias-Stabilität von 0,05°/h kann sich im praktischen Einsatz drastisch verschlechtern.

„Typisch“ bedeutet möglich , nicht garantiert . Ingenieure müssen nicht nur nach dem Wert fragen, sondern auch nach dessen Ermittlung. Dieses Verständnis trennt realistische Designerwartungen von überoptimistischen Interpretationen der IMU-Spezifikationen .

Festlegung eines fairen Maßstabs für den IMU-Vergleich

Ein Vergleich von IMUs ist nur dann aussagekräftig, wenn die Testbedingungen identisch sind. Temperaturbereich, Vibrationsniveau, Dauer und Filterbandbreite müssen übereinstimmen. Daher orientieren sich professionelle Tests an Standards wie IEEE Std 952 oder ISO 16063-33 , die einheitliche Methoden zur Messung von Bias, Skalierungsfaktor und ARW definieren.

Ohne solche Vergleichswerte kann die „taktische Qualität“ eines Anbieters der „industriellen Qualität“ eines anderen entsprechen. Ein echter Vergleich beginnt mit Transparenz – der Offenlegung von Testdauer, Filterparametern und Umgebungsbedingungen. Nur so die IMU-Spezifikationen die technische Realität wider.

GuideNavs Ansatz: Validierung unter realen Bedingungen – mehr als nur Datenblätter

Bei GuideNav sind wir überzeugt, dass sich der Wert einer IMU nicht nur im Labor, sondern auch in der Praxis beweist. Jedes Produkt durchläuft daher eine zweistufige Validierung: Zunächst werden die IMU-Spezifikationen unter kontrollierten Testbedingungen – Temperaturzyklen, Drehraten und Vibrationen – geprüft, um präzise und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen . Anschließend werden die Produkte in realen Tests unter Belastungen wie Stößen, kontinuierlicher Rotation und Umwelteinflüssen erprobt.

Dieses Verfahren gewährleistet, dass alle Angaben im GuideNav-Datenblatt auf Daten beruhen, die sowohl in kontrollierten als auch in realen Umgebungen verifiziert wurden. Spezifikationen sind für uns keine Marketingversprechen, sondern messbare Leistungsversprechen, die dort gelten, wo es am wichtigsten ist: in unternehmenskritischen Anwendungen.