Trägheitssensoren sind naturgemäß unvollkommen. Bias-Drift, Random Walk und thermische Empfindlichkeit sind keine Anomalien, sondern erwartungsgemäßes Verhalten. Es geht nicht darum, diese Fehler zu eliminieren, sondern sie zu beherrschen.

Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass zuverlässige Trägheitsnavigation nicht allein von den Sensorspezifikationen abhängt – sondern davon, wie gut man diese Unzulänglichkeiten versteht und kompensiert. Ob MEMS oder FOG – der Erfolg hängt davon ab, was passiert, nachdem der Sensor mit der Datenübermittlung begonnen hat.

der Trägheitsnavigation wird letztlich dadurch begrenzt, wie gut Sensorfehler modelliert und kompensiert werden. Von der Bias-Drift bis zum Random Walk erfordert eine wirksame Schadensbegrenzung eine Kombination aus Hardware-Design, Kalibrierungsroutinen und algorithmischer Korrektur in Echtzeit.

Die Trägheitsnavigation wird nicht allein durch die Hardware eingeschränkt. Die Hardwareleistung setzt die Mindestleistung, die Obergrenze wird jedoch durch die Effektivität des Fehlermanagements bestimmt.

Inhaltsverzeichnis

Warum ist die Fehlerkompensation der eigentliche Engpass bei INS?

Trägheitsnavigationssysteme versagen normalerweise nicht plötzlich, sondern bauen schleichend ab . Was als winzige Abweichung im Gyroskop oder als leichter Versatz im Beschleunigungsmesser , entwickelt sich langsam zu einem wachsenden Fehler bei Fluglage, Geschwindigkeit und Position . Ich habe schon erlebt, wie die Genauigkeit von INS innerhalb von Minuten von einem Meter auf einen Wert absank, der unbrauchbar wurde – nicht etwa, weil die Sensoren defekt waren, sondern weil der Fehler nicht behoben wurde .

Egal, wie genau Ihre IMU auf dem Papier ist, ein nicht kompensiertes INS wird immer driften . Und in Umgebungen ohne GNSS wird diese Drift geschäftskritisch. Eine effektive Kompensation ist kein Bonusmerkmal – sie ist die Grundlage eines zuverlässigen INS .

Kategorisierung von INS-Fehlern: Was Sie modellieren können und was nicht

Bei der Arbeit mit Trägheitsnavigationssystemen achte ich als Erstes darauf, wie sich die Fehler im Laufe der Zeit verhalten. Manche sind vorhersehbar, andere nicht. Und dieser Unterschied ist bei der Kompensation von großer Bedeutung.

Systematische Fehler: vorhersehbar und korrigierbar

Diese sind über die Zeit und Temperatur hinweg wiederholbar, wenn sie nicht korrigiert werden:

- Bias-Drift in Gyroskopen und Beschleunigungsmessern

- Skalierungsfaktor-Nichtlinearität

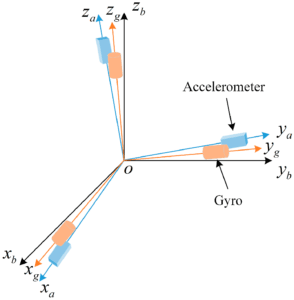

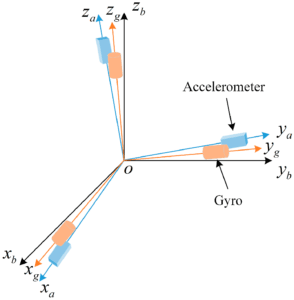

- Leichte Fehlausrichtungen zwischen den Sensorachsen

- Thermische Empfindlichkeit, die die Ausgabe je nach Umgebung verschiebt

Mit einer soliden Kalibrierungsroutine können diese Fehler normalerweise einmal gemessen und konsequent kompensiert werden – solange Ihre Bedingungen innerhalb der Grenzen bleiben.

Zufällige Fehler: unvorhersehbar, aber charakterisierbar

Dann gibt es Fehler, die nicht behoben, sondern nur modelliert werden können. Dazu gehören:

- Angular Random Walk (ARW)

- Geschwindigkeits-Random-Walk (VRW)

- Weißes Rauschen des Sensors

- Vibrationsbedingte Artefakte, insbesondere bei mobilen Plattformen

Fazit: Systematische Fehler werden im Labor gelöst. Zufällige Fehler werden im Feld bekämpft.

Wie breiten sich INS-Fehler im Laufe der Zeit aus?

Bevor wir über Kompensation sprechen, ist es wichtig zu verstehen, wie sich Fehler in einem INS tatsächlich verhalten. Sie treten nicht einfach auf – sie wachsen, akkumulieren und interagieren mit der Systemdynamik auf eine Weise, die oft unterschätzt wird. Lassen Sie uns die Auswirkungen analysieren.

Kleine Fehler bleiben nicht klein.

In einem Trägheitsnavigationssystem vergrößert sich selbst eine geringe Abweichung im Gyroskop oder ein Beschleunigungsfehler von einer Mikro-g-Grammation mit der Zeit. Das liegt daran, dass INS auf der Integration von Sensordaten basiert, was bedeutet, dass sich jeder Fehler bei jedem Schritt summiert.

Integration ist ein Multiplikator.

Eine Abweichung der Orientierung beeinflusst die Geschwindigkeit. Ein Geschwindigkeitsfehler beeinflusst wiederum die Position. Diese Kettenreaktion ist der Grund, warum ein System mit scheinbar guten Spezifikationen auf dem Papier nach 30 Minuten GNSS-Verweigerung immer noch Hunderte von Metern abweichen kann.

Das Bewegungsprofil ist wichtig. Sehr wichtig.

Die Art und Weise, wie sich Ihr System bewegt, beeinflusst, welche Fehler dominieren. Bei statischen Plattformen dominieren Langzeit-Bias und thermische Drift. Bei hochdynamischen Systemen – wie Drohnen, Raketen oder schnellen Rovern – sind Skalenfaktor-Nichtlinearität und Zeitverzögerung kritischer als der Bias selbst.

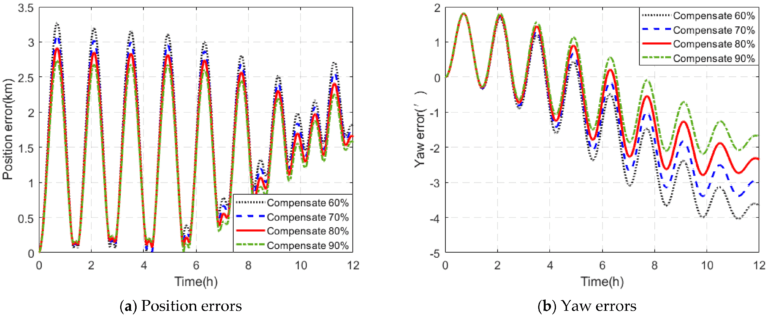

Lange Missionen verstärken alles.

Ob es sich um eine 12-stündige Vermessungsroute oder einen 2-minütigen Raketenflug handelt: Je länger Ihr INS ohne Korrektur arbeitet, desto wichtiger wird Ihre Fehlermodellierung.

Modellierung von Sensorfehlern für eine effektive Kompensation

Bevor Sie in einem INS etwas korrigieren können, müssen Sie verstehen, was Sie korrigieren. Sensorabweichungen, Drift und Rauschen sind keine Fehler, sondern Verhaltensmuster. Und wenn Sie diese nicht richtig modellieren, ist Ihre Kompensationsstrategie reine Spekulation.

Ich nutze in der Regel vier wichtige Modellierungsmethoden. Jede Methode zielt auf unterschiedliche Fehlertypen ab, und zusammen liefern sie ein klares Bild vom Verhalten Ihres Systems – nicht nur im Labor, sondern auch im praktischen Einsatz.

| Modellierungsmethode | Hauptzweck | Behobene Fehlertypen | Warum es wichtig ist |

|---|---|---|---|

| Allan Variance | Analysieren Sie, wie sich das Sensorrauschen im Laufe der Zeit entwickelt | ARW, Bias-Instabilität, zufällige Drift | Unverzichtbar für die Filterabstimmung und Sensorklassifizierung |

| Sechs-Positionen-Kalibrierung | Schätzen Sie feste Verzerrungen und Fehlausrichtungen | Bias, Skalierungsfaktor, Achsenfehlausrichtung | Ermöglicht die genaue Beseitigung statischer Fehler |

| Thermische Kalibrierung | Variation der Kartenausgabe bei verschiedenen Temperaturen | Temperaturbedingte Vorspannung und Verstärkungsdrift | Entscheidend für reale Outdoor- und mobile Plattformen |

| PSD-Analyse | Sensorrauschen anhand der Frequenz verstehen | Weißes Rauschen, Niederfrequenzwandern | Informiert das Filterdesign, ohne echte Bewegungen zu unterdrücken |

Tipp: Kombinieren Sie mindestens drei dieser Methoden, bevor Sie Ihrem INS bei einer GNSS-verweigerten oder langwierigen Mission vertrauen.

Hardwarebasierte Fehlerminderungstechniken

Gute Software kann schlechte Hardware nicht retten. Bei Trägheitsnavigationssystemen wirken sich mechanische, thermische und elektrische Designentscheidungen direkt auf die Langzeitstabilität aus . Dies sind die Kerntechniken, auf die ich beim Bau robuster INS-Plattformen verlasse.

- Eine Schwingungsisolierung ist unerlässlich.

Ungefilterte mechanische Vibrationen erzeugen falsche Bewegungssignale. Durch den Einsatz abgestimmter Isolatoren oder entsprechend gedämpfter Sensorhalterungen können hochfrequente Störungen, insbesondere bei Kettenfahrzeugen oder Drehflüglern, deutlich reduziert werden.

- Durch die thermische Konsistenz bleibt Ihre Kalibrierung gültig.

Die Sensorausgabe schwankt mit der Temperatur. Passive Isolierung oder aktive Heizung können dazu beitragen, die Betriebstemperatur innerhalb des von Ihnen kalibrierten Bereichs zu halten.

- Aus Leistungsrauschen wird Signalrauschen.

Spannungswelligkeit und elektromagnetische Störungen verursachen subtile, anhaltende Störungen analoger und digitaler Signale. Ich verwende stets saubere Stromschienen, rauscharme Regler und eine strikte Analog-/Digital-Trennung.

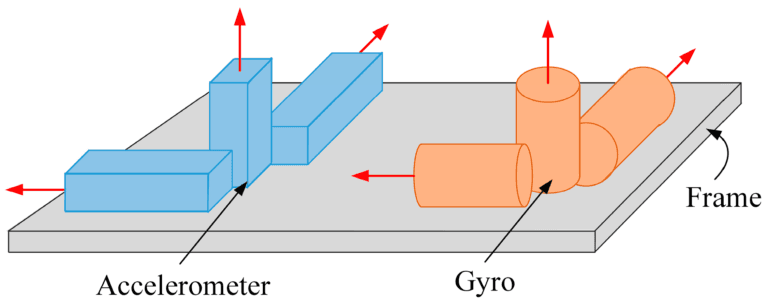

- Die Montagepräzision beeinflusst die Ausrichtung.

Selbst kleine mechanische Verschiebungen können zu erheblichen Fehlern bei Fluglage und Geschwindigkeit führen. Verwenden Sie starre, bearbeitete Halterungen und kontrollieren Sie die Ausrichtung und das Drehmoment der IMU sorgfältig.

- Verwenden Sie Sensoren, die zur Mission passen.

Wählen Sie nicht einfach den „besten“ Sensor – wählen Sie einen, der zu Ihrem Fehlerbudget passt. Bei längeren GNSS-Ausfällen ist die Bias-Stabilität am wichtigsten. Bei schnellen Plattformen haben niedrige ARW und Bandbreite Priorität.

Fazit: Die beste Trägheitsleistung beginnt lange vor der Datenerfassung – sie beginnt damit, wie Sie den Sensor am Rahmen festschrauben.

Softwarebasierte Kompensationstechniken

Sobald die Hardware stabil ist, übernimmt die Software. Hier findet der Großteil der Driftkontrolle statt , und ein gutes Modell kann auch einen einfachen Sensor zu einem großartigen Gerät machen. So gehe ich in der Praxis vor:

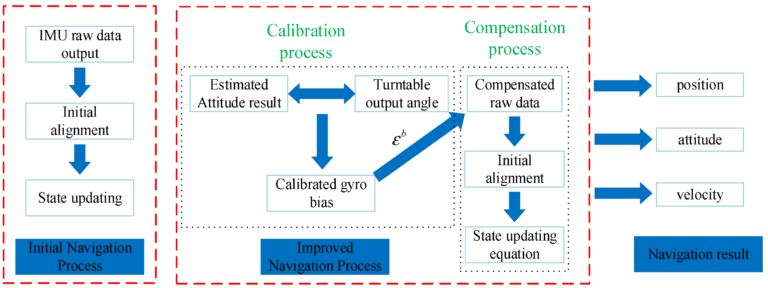

- Beginnen Sie mit der richtigen Kalibrierung.

Verwenden Sie statische und dynamische Verfahren, um Bias, Skalierungsfaktor, Fehlausrichtung und Temperaturverhalten zu messen. Ohne eine gute Kalibrierungsbasislinie ist alles andere reine Spekulation.

- Verwenden Sie Filter, die zu Ihrer Dynamik passen.

Erweiterte Kalman-Filter (EKF), Unscented Kalman-Filter (UKF) oder ergänzende Filter – wählen Sie basierend auf Ihrem Bewegungsprofil und den verfügbaren Hilfsquellen. Die falsche Filterstruktur ist schlimmer als gar kein Filter.

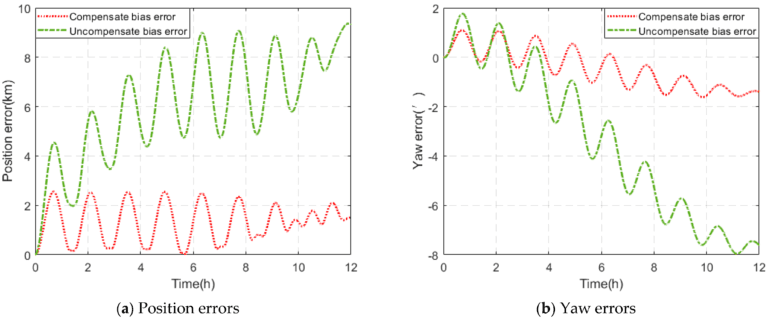

- Eine Temperaturkompensation ist nicht verhandelbar.

Unabhängig davon, ob Sie eine FOG- oder MEMS-IMU verwenden, ändert sich das Sensorverhalten mit der Temperatur. Eine Echtzeitkorrektur mit internen oder externen Temperatursensoren kann die Drift um ein Vielfaches reduzieren.

- Adaptive Filterung verbessert die Überlebensfähigkeit.

Bei mehrphasigen Missionen (z. B. Start, Reiseflug, Sinkflug) ändern sich die Sensorrauscheigenschaften. Durch die adaptive Filterabstimmung – basierend auf Geschwindigkeit, Vibration oder Umgebungsdaten – kann Ihr System bei Bedarf angepasst werden.

- Durch die Closed-Loop-Korrektur bleiben die Dinge begrenzt.

Verwenden Sie GNSS-, Odometrie-, Barometer- oder Magnetometer-Updates, um das Fehlerwachstum zu begrenzen. Selbst eine Korrektur mit geringer Rate alle paar Sekunden verbessert die Leistung bei langwierigen Aufgaben erheblich.

Das Wichtigste dabei: Software kann Genauigkeit nicht erfinden – aber sie kann sie schützen , verbessern und wiederherstellen, wenn etwas schiefgeht. Und genau das muss ein gutes INS leisten.

Die Rolle der Sensorfusion bei der Unterdrückung der INS-Drift

Selbst das beste Trägheitsnavigationssystem driftet – das ist kein Fehler, sondern physikalische Natur . Die eigentliche Frage ist, wie sich diese Drift mithilfe anderer Sensoren begrenzen lässt. Hier erweist sich die Sensorfusion als das leistungsstärkste Werkzeug des Systems.

GNSS + INS: Die klassische Lösung

Wenn GNSS verfügbar ist, auch wenn es nur zeitweise ist, liefert es absolute Positionsaktualisierungen, um die INS-Drift zu begrenzen.

Am besten geeignet für: Langzeitmissionen, mobile Kartierung, UAVs

Vorteil: präzise Korrekturen, ausgereifte Filter (EKF)

Vorbehalt: anfällig für Störungen, Signalausfälle und Mehrwegeausbreitung

FOG + MEMS-Hybrid: Präzision und Kosten im Gleichgewicht

Durch die Kombination eines stabilen FOG mit reaktionsschnellen MEMS erhalten Sie das Beste aus beiden Welten – geringe Drift und schnelle Reaktion.

Am besten geeignet für: mittelgroße UAVs, Marineplattformen, Robotersysteme

Vorteil: besseres ARW + niedrigerer SWaP

Vorbehalt: erfordert sorgfältige Integration und Kreuzkalibrierung

Vision / LiDAR + INS: GNSS-freie Kontinuität

Visuelle Odometrie oder LiDAR SLAM können relative Pose-Daten liefern, wenn GNSS nicht verfügbar ist, beispielsweise in Innenräumen oder unter der Erde.

Am besten geeignet für: autonome Fahrzeuge, Tunnel, Lagerhallen, Minen

Vorteil: völlig autark

Vorbehalt: Sichtlinie erforderlich, empfindlich gegenüber Beleuchtung oder Merkmalsdichte

Timing ist alles. Fusion funktioniert nur, wenn Ihre Sensoren synchronisiert sind. Falsch ausgerichtete Zeitstempel richten mehr Schaden als Nutzen an.

In der Praxis geht es bei Fusion nicht darum, weitere Sensoren hinzuzufügen, sondern darum, zu wissen, welchem man im richtigen Moment vertrauen kann.

GuideNavs Ansatz zur INS-Zuverlässigkeit

Nach allem, was ich im Feld gesehen habe – bei UAVs, Vermessungsfahrzeugen und Marinesystemen – bleibt eines wahr: Die tatsächliche Leistung eines INS hängt von allem ab, was um den Sensor herum liegt .

Bei GuideNav konzentrieren wir uns genau darauf.

- Jede Einheit ist hinsichtlich Temperatur und Achsen vollständig kalibriert und nicht nur chargenweise getestet.

- Wir bieten echte Allan-Varianzdaten und Unterstützung bei der Filterabstimmung – nicht nur Datenblätter.

- Unsere FOG- und MEMS-Modelle werden mit feldbereiten Integrationstools : stabiles Timing, saubere Schnittstellen und Unterstützung für Fusion.

- Und da wir ITAR-frei , sind unsere Systeme bereit für den weltweiten Einsatz in Verteidigungs-, Industrie- oder Forschungsprogrammen.

Sie erhalten nicht nur einen Sensor, sondern eine Navigationsplattform, der Sie vertrauen können, wenn andere Systeme versagen.