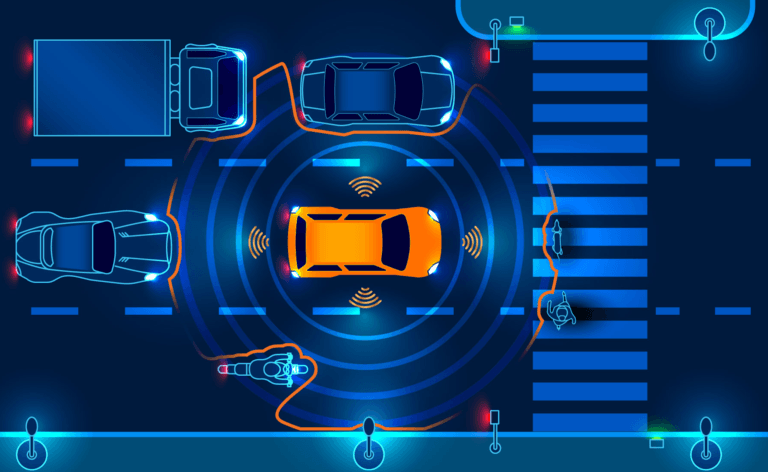

Autonome Fahrzeuge können sich ohne Kenntnis ihrer genauen Position nicht sicher bewegen. Herkömmliches GPS ist mit einem Fehler von 1–3 m jedoch viel zu grob für fahrspurbezogene Entscheidungen. In Straßenschluchten oder Tunneln verschwinden die Signale vollständig, wodurch das System „blind“ wird. Um eine zentimetergenaue Genauigkeit zu erreichen, setzen moderne selbstfahrende Plattformen auf die Multisensorfusion. Sie kombinieren GNSS, IMU, LiDAR und visuelle Wahrnehmung, um eine kontinuierliche und zuverlässige Lokalisierung unter allen Fahrbedingungen zu gewährleisten.

Autonome Fahrzeuge erreichen durch GNSS/INS-Integration, LiDAR-Mapping und visuelle Wahrnehmung eine Genauigkeit im Zentimeterbereich, wobei hochpräzise IMUs den Kern der Lokalisierung bilden, wenn GPS-Signale ausfallen.

Die Lokalisierung ist das unsichtbare Rückgrat des autonomen Fahrens. Sie teilt einem Fahrzeug genau mit, wo es sich befindet, selbst wenn die Satellitenverbindung verschwindet. Durch die Kombination von IMU-, GNSS-, LiDAR- und Kameradaten behalten moderne Systeme die präzise Positionsbestimmung auf jeder Straße, in jedem Tunnel und in jeder Straßenschlucht bei.

Inhaltsverzeichnis

Die Kerntechnologien hinter der autonomen Lokalisierung

Moderne Lokalisierungssysteme für autonomes Fahren kombinieren vier wichtige Sensortechnologien, von denen jede eine einzigartige Rolle bei der Wahrnehmung und Navigation spielt:

- GNSS (Global Navigation Satellite System): Bietet globale Koordinaten und absolute Positionsreferenzen.

- INS (Inertial Navigation System): Verfolgt Bewegungen mithilfe von Beschleunigungsmessern und Gyroskopen und überbrückt Lücken, wenn GNSS-Signale abfallen.

- LiDAR (Light Detection and Ranging): Generiert 3D-Umgebungskarten für räumliche Übereinstimmung im Zentimeterbereich.

- Bildverarbeitungssysteme: Verwenden Sie Kameras, um Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichen und Orientierungspunkte für ein semantisches Verständnis zu erkennen.

Zusammen bilden diese Systeme eine redundante, komplementäre Architektur , die eine präzise Lokalisierung unter komplexen Straßen-, Wetter- und Lichtverhältnissen gewährleistet. GNSS bleibt jedoch der Ausgangspunkt – und seine Grenzen verdeutlichen, warum die Fusion unerlässlich ist.

Warum GNSS allein keine autonomen Autos ermöglichen kann

Standard -GPS bietet nur eine Genauigkeit von 1–3 m – gut für Telefone, aber fatal für selbstfahrende Autos die Fahrbahnmarkierungen überfährt oder eine Abbiegung falsch einschätzt.

In Straßenschluchten oder Tunneln prallen Signale ab oder verschwinden ganz, wodurch unregelmäßige Sprünge entstehen, die als Mehrwegefehler . Diese Lücken machen reines GPS unzuverlässig und beweisen, dass autonome Systeme für eine kontinuierliche, zentimetergenaue Lokalisierung eine Sensorfusion benötigen .

Verbesserung der GNSS-Genauigkeit für autonomes Fahren

Zur Verbesserung der Leistung des Standard- GPS verwenden autonome Systeme erweiterte GNSS-Korrekturmethoden wie RTK . Durch den Empfang von Echtzeit-Fehlerdaten von Referenzstationen können diese Systeme eine Genauigkeit von 5–10 cm eine fahrspurgenaue Positionierung ermöglichen .

Allerdings GNSS nach wie vor auf klare Sicht und stabile Kommunikation . In Tunneln oder städtischen Gebieten werden die Signale schwächer oder verschwinden ganz, was zeigt, dass die Satellitenortung allein nicht ausreicht für eine kontinuierliche Lokalisierung INS unterstützt werden muss .

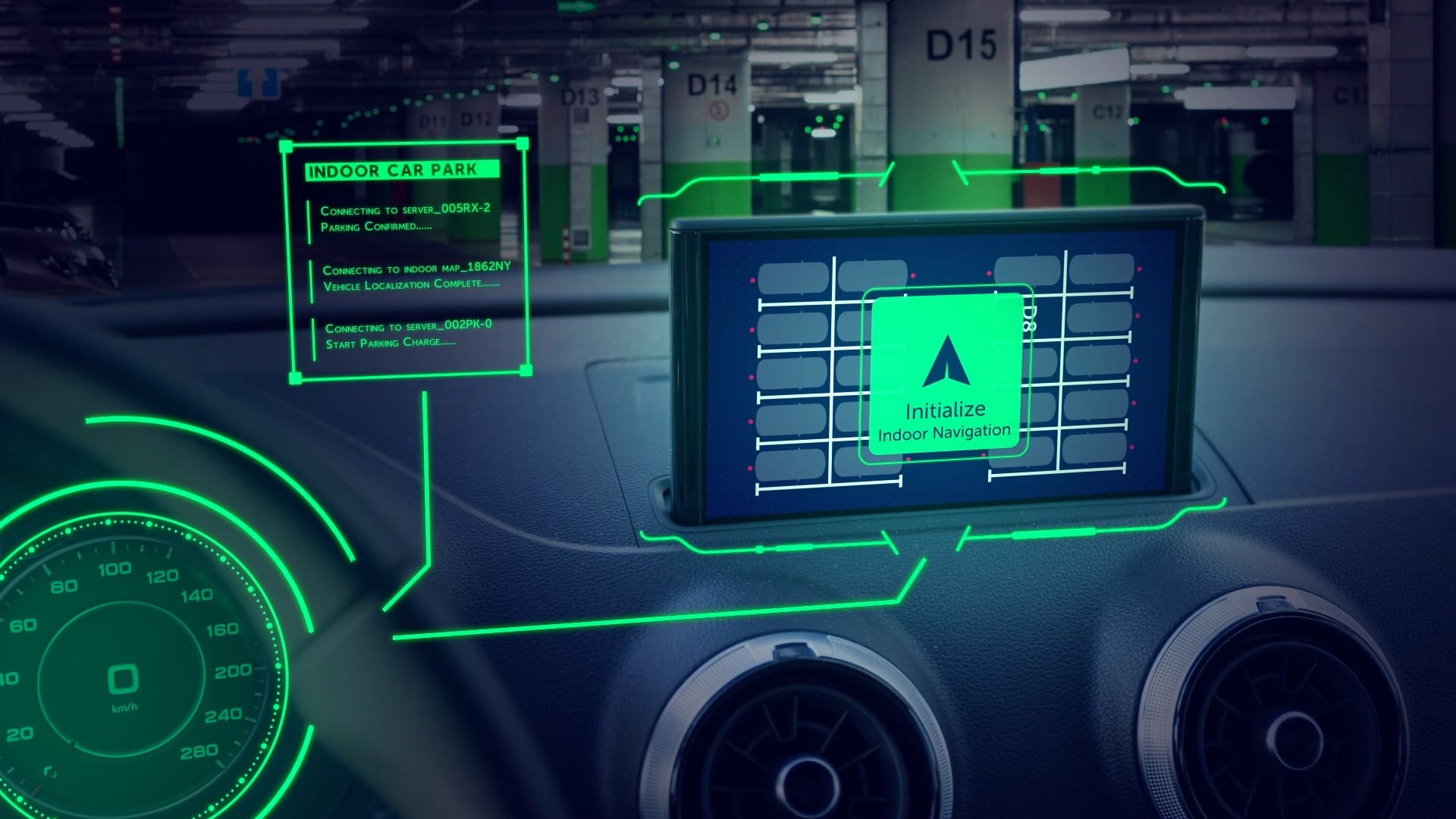

Bei GNSS-Ausfällen hält INS das Fahrzeug auf dem Laufenden

Wenn Satelliten verschwinden, übernimmt Trägheitsnavigationssystem (INS) Trägheitsmesseinheit (IMU) verfolgt es die Bewegung anhand von Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit. So kann das Fahrzeug seine Position auch ohne externe Signale „koppeln“.

Diese Unabhängigkeit macht INS zur Brücke durch Tunnel, Unterführungen oder Straßenschluchten. Allerdings akkumulieren sich mit der Zeit Fehler, die zu einer allmählichen Abweichung . Um die Genauigkeit zu gewährleisten, muss das INS kontinuierlich durch GNSS oder andere Sensoren wie LiDAR und Kameras .

Im Inneren des INS: Der Kern der Trägheitslokalisierung

Das Trägheitsnavigationssystem (INS) ist das Herzstück der autonomen Lokalisierung – eine eigenständige Navigationslösung, die es Fahrzeugen ermöglicht, ihre Position, Geschwindigkeit und Lage auch dann zu verfolgen, wenn externe Signale verschwinden.

Was macht ein INS aus?

- Ein Satz aus drei Gyroskopen misst die Winkelgeschwindigkeit, um die Rotationsbewegung zu erfassen.

- Ein Satz aus drei Beschleunigungsmessern misst die lineare Beschleunigung über alle Achsen.

- Zusammen bilden diese Sensoren die Inertial Measurement Unit (IMU) , die kontinuierlich jede noch so kleine Bewegung des Fahrzeugs in Echtzeit erkennt.

So funktioniert das INS

Lage, Geschwindigkeit und Position des Fahrzeugs im Verhältnis zu einem anfänglichen Referenzwert. Selbst wenn GNSS-Signale verschwinden , schätzt das System die Bewegung weiterhin durch Koppelnavigation und sorgt so für eine reibungslose und unterbrechungsfreie Lokalisierungsausgabe.

Warum INS-Qualität wichtig ist

Die Genauigkeit eines INS hängt von der Sensorleistung ab – einschließlich Bias-Stabilität , Winkel-Random-Walk (ARW) und Temperaturkompensation . Ein hochwertiges INS behält auch in Umgebungen ohne GNSS-Zugriff und gewährleistet so eine konsistente Navigation durch Tunnel, Städte und überdachte Routen.

INS- und GNSS-Fusion: Der Goldstandard der Branche

Ergänzende Stärken

Keines der beiden Systeme kann allein perfekt funktionieren.

GNSS ermöglicht eine globale Positionierung, verliert jedoch bei Signalstörungen an Zuverlässigkeit, während INS eine kontinuierliche Bewegungsverfolgung bietet, die mit der Zeit allmählich nachlässt.

Durch die Kombination beider erreichen autonome Fahrzeuge absolute Genauigkeit und kurzfristige Stabilität .

Fusion in Aktion

Durch fortschrittliche Kalman-Filterung werden Daten von GNSS und INS in Echtzeit zusammengeführt:

- Wenn GNSS verfügbar ist, korrigiert es kontinuierlich die INS-Drift.

- Bei einem GNSS-Ausfall sorgt das INS für genaue Bewegungsaktualisierungen, bis die Satellitensignale zurückkehren.

Dieser Vorhersage-Aktualisierungszyklus gewährleistet eine nahtlose, zuverlässige Lokalisierung – selbst in Tunneln oder dichten Straßenschluchten.

Industriestandard

Eckpfeiler der modernen autonomen Navigation geworden .

Ein gut kalibriertes GNSS/INS-System liefert unter dynamischen Bedingungen eine Genauigkeit im Zentimeterbereich und garantiert so Präzision und Zuverlässigkeit in allen Fahrumgebungen.

Von Koordinaten zur Realität: Wie die Lokalisierungsmathematik funktioniert

Eine genaue Lokalisierung hängt von der Konvertierung der Daten zwischen zwei Koordinatensystemen ab – dem Fahrzeugsystem , das sich mit dem Auto bewegt, und dem Kartensystem , das fest mit der Erde verbunden ist. Mithilfe von Rotationsmatrizen oder Quaternionen werden Sensordaten wie Beschleunigung und Drehgeschwindigkeit in eine globale Referenz umgewandelt. Ohne diese Ausrichtung würden selbst präzise Sensoren Bewegungen falsch interpretieren, was zu Drift und Positionsfehlern führen würde.

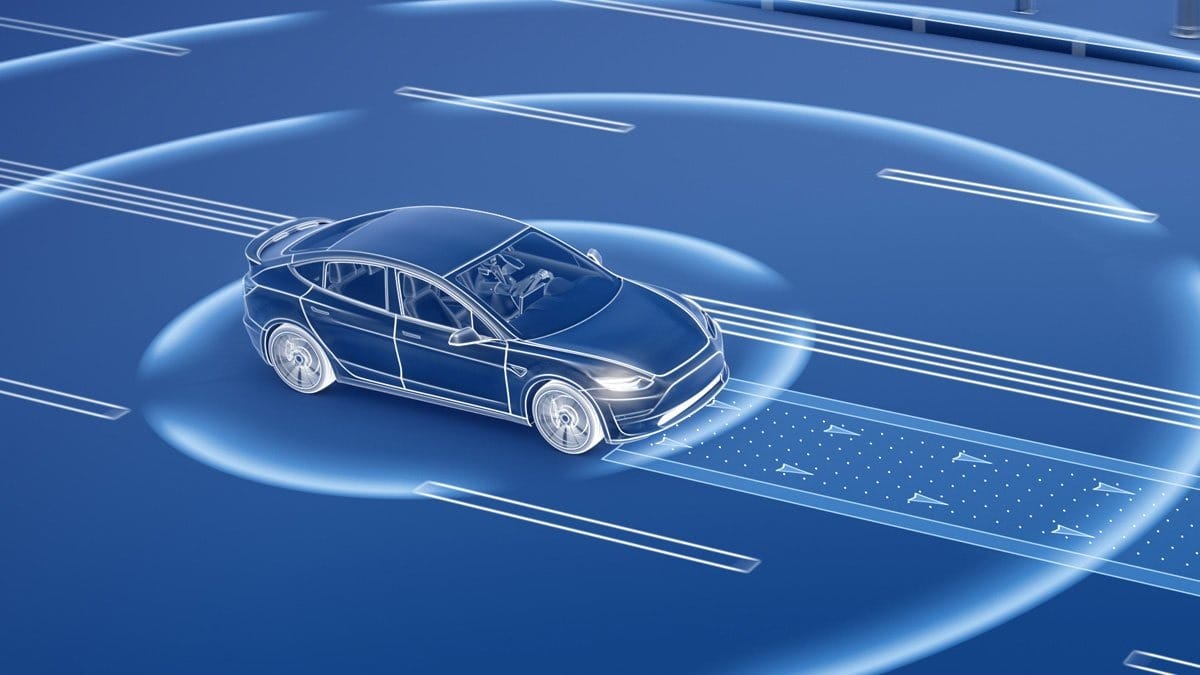

Die Rolle von LiDAR bei der Genauigkeit im Zentimeterbereich

Wenn GNSS die Sichtbarkeit verliert, übernimmt LiDAR.

Im Gegensatz zur satellitengestützten Ortung die LiDAR-Lokalisierung 3D-Scans in Echtzeit, um die Umgebung des Fahrzeugs zu „sehen“.

So funktioniert es:

- Der LiDAR sendet kontinuierlich Laserimpulse aus, um Punktwolken .

- mithilfe von Algorithmen wie ICP (Iterative Closest Point) oder NDT (Normal Distribution Transform) hochauflösenden Karte abgeglichen .

- Position und Ausrichtung des Fahrzeugs mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich zu schätzen.

Warum es wichtig ist:

Diese Technik gewährleistet eine konsistente Lokalisierung in Tunneln , Straßenschluchten oder auf Waldwegen , wo GNSS-Signale unzuverlässig sind oder vollständig verloren gehen.

Sehen heißt glauben: Visuelle Lokalisierung und Fahrspur-Mapping

Mit der Weiterentwicklung autonomer Fahrsysteme die visuelle Lokalisierung zu einer unverzichtbaren Ergänzung von GNSS und LiDAR geworden. Während Satelliten für globale Reichweite und LiDAR für geometrische Präzision sorgen, liefern Kameras Kontext und Bedeutung – und ermöglichen es Fahrzeugen, ihre Umgebung wie Menschen zu interpretieren.

Die Rolle der Vision bei der Lokalisierung

Visuelle Sensoren ermöglichen semantisches Verständnis für die autonome Navigation. Kameras erfassen Fahrbahnmarkierungen , Verkehrszeichen und Straßenränder und liefern so einen umfassenden Kontext, der über die Geometrie hinausgeht.

Kernprozess

Aufgenommene Bilder werden mit einer hochauflösenden Karte . Algorithmen analysieren visuelle Merkmale und wenden Wahrscheinlichkeitsschätzungen (wie z. B. Partikelfilterung) an, um die wahrscheinlichste Fahrzeugposition zu bestimmen.

Hauptvorteil

Im Gegensatz zu LiDAR, das die Form misst, interpretiert die visuelle Lokalisierung Bedeutungen. Sie ermöglicht eine fahrspurgenaue Genauigkeit und verbessert die Robustheit bei wechselnden Licht-, Verkehrs- oder Wetterbedingungen.

Welche Herausforderungen schränken die Lokalisierung in der realen Welt noch immer ein?

Selbst mit der fortschrittlichen Fusion von GNSS, IMU, LiDAR und Bildverarbeitung die Lokalisierung in der realen Welt noch immer vor großen praktischen Hürden. Perfekte Genauigkeit im Labor lässt sich nicht immer auf unvorhersehbaren Straßenverhältnissen umsetzen.

Dynamische Umgebungen

Straßenbauarbeiten, geparkte Fahrzeuge, Fußgänger und temporäre Objekte führen zu Abweichungen zwischen Live-Sensordaten und vorgefertigten Karten. Diese Inkonsistenzen können zu kurzfristigen Positionierungsfehlern führen.

Kartenpflege

Hochauflösende Karten müssen ständig aktualisiert werden. Saisonale Veränderungen, Vegetationswachstum oder geringfügige Anpassungen des Straßenverlaufs können die Lokalisierungsgenauigkeit beeinträchtigen, wenn sie nicht in der Datenbank berücksichtigt werden.

Sensorkalibrierung

Eine präzise Fusion hängt von der präzisen Ausrichtung von LiDARs, Kameras und IMUs ab. Selbst mechanische Verschiebungen im Millimeterbereich oder thermische Ausdehnung können zu Winkelfehlstellungen führen, die kumulativer Drift .

Warum die IMU-Qualität die Zukunft der autonomen Navigation bestimmt

Die Trägheitsmesseinheit (IMU) ist die letzte Sicherheitsmaßnahme für die autonome Lokalisierung. Wenn GNSS und Sicht nachlassen, sorgt nur sie dafür, dass das Fahrzeug seine tatsächliche Bewegung erkennt. Die Stabilität jedes selbstfahrenden Systems hängt davon ab, wie präzise die IMU messen und die Orientierung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann.

Hochwertige IMUs zeichnen sich durch ihre Bias-Stabilität , ihren Winkel-Random-Walk (ARW) und ihre thermische Kompensation . Diese Parameter bestimmen, wie lange das System ohne externe Korrektur eine genaue Koppelnavigation aufrechterhalten kann. Während Sensoren für den Verbraucherbereich innerhalb von Sekunden um mehrere Meter abweichen können, IMUs für taktische Anwendungen mehrere Minuten lang eine Genauigkeit von unter einem Meter halten – der Unterschied zwischen Navigation und Verwirrung.

Auch wenn die Autonomie voranschreitet, bleibt die IMU ihre Grundlage. Zukünftige Systeme werden Trägheitssensorik mit KI-gesteuerter Fusion und adaptiver Modellierung , doch wahre Zuverlässigkeit wird weiterhin von einem Kernprinzip abhängen: Die Qualität der Bewegungssensorik bestimmt die Zuverlässigkeit der Navigation.